築地井手 菊池市隈府

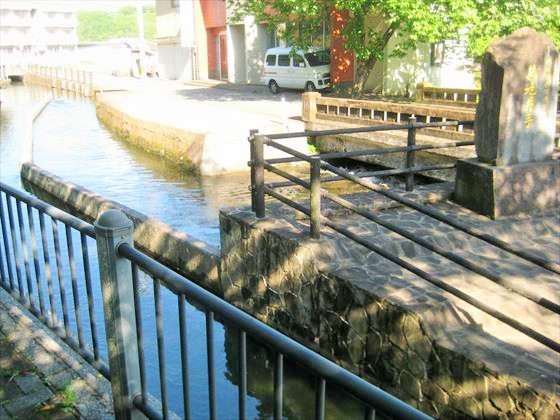

サイト「近世以前の土木・産業遺産」熊本県リストによるデータは、次のとおり。私は菊池市役所手前から築地井手の水路を辿り、九州電力発電所がある付近の菊池川取水堰(築地堰)まで遡った。

2枚目写真の「地域用水環境整備事業 築地井手」碑がある場所は、菊池グランドホテルすぐ先である。

築地井手 ついじ

菊池市 菊池川 用水路 慶長年間(1596-1615) 市教委/WEB 水路に一旦蓋をしたが、水路び一部を修景再生(平成2-7) 加藤清正起源とされているのは800mほど。下流側は、より以前の城・空堀跡の再利用/菊池川水系最古の井手 3 C

熊本県HPの 地域発 ふるさとの自然と文化 > 県北 > 建造物 > による説明は、次のとおり。

築地井手(ついじいで) 菊池市

所在地 菊池市隈府(わいふ)

利用案内 駐車場・トイレ なし

解説

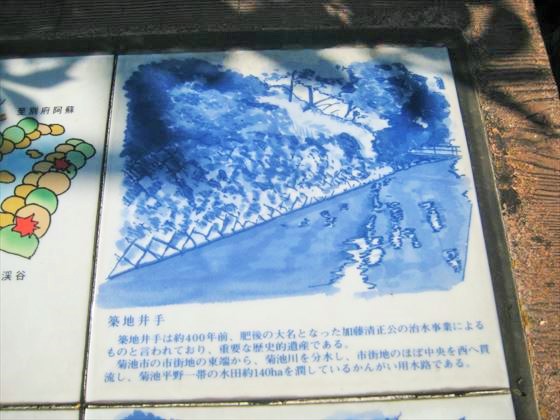

■広大な平野をうるおす井手

菊池川と迫間(はざま)川は隈府(わいふ)を南北にはさむように山間部から平野に流れ出ます。そして、菊池平野の北と南を西に向かい、菊池市七城町と山鹿市鹿本町の境界で合流します。この隈府と迫間川、菊池川に囲まれた広大な三角地帯が江戸時代、全国にその名をとどろかせた肥後米(注1)の主要な産地となった地帯です。

この三角地帯の水田には、もちろん迫間川や菊池川の水が使用されます。その方法は、供給地域の最も標高の高いところに井手(水路)を引き、そこから低いところにある各水田に水を供給するものです。

このため井手を流れる水は、より標高の高い川の上流に造られた取水口から取り入れることになりますが、川から離れた地域や川との高低差が大きい地域では、上流から延々と井手をつくることになります。しかも、水が緩やかに流れるために低い傾斜になるように工夫しなければならず、井手をつくるために高い技術を必要としました。

このような井手が、この広大な三角地帯にはいくつもつくられています。菊池川流域に3か所、迫間川流域にも3か所つくられ、もっとも古い時代に、またもっとも上流域につくられたのが築地井手です。

(注1) 江戸時代、大坂市場(堂島)に出荷された米は播州米、備州米と並び、市場の横綱格として「肥後米」とよばれ、その年の米相場を決定する基準米とされました。

■清正がつくった?築地井手

菊池川水系最古の井手といわれる築地井手は、加藤氏が肥後を統治していた慶長年間(1596〜1615年)に築かれたとされています。これは寛政6年(1794年)、隈府の儒学者・渋江公正(松石)が執筆した「菊池風土記」(注2)に記載されています。

「菊池風土記」には、井手によって水が供給される地域も書かれ、隈府の南側の村落名と共に神来(おとど)や野間口(のまぐち)など、隈府の西側で迫間川がすぐ近くを流れる地域まで含まれています。そして、その水田面積は228町(228ha)とされています。

築地井手は『菊池郡誌』に「隈府町の東端 字築地より菊池川を分水したる溝渠を築地井手と称す」と記されているように、築地に取水口を設け、隈府の南側を通るように井手がつくられています。現在の正観寺付近で二手に分かれ、南側を通る井手は、その後に掘られたもので新堀井手とよばれています。

(注2) 渋江松石が菊池地方の自然や文化の代表的な素材188か所を取り上げ紹介した著書。

■家事などにも使われた用水

新堀井手は、人びとが家の前で顔を洗い、米をとぎ、食器をすすいだりと家事で使ったり、昔はわらぶき屋根で火事が多く、防火用水としての役割もありました。また、学校帰りの子どもたちが井手に足を浸し、一時の涼を得るなど、身近に井手の流れを感じることができたそうです。

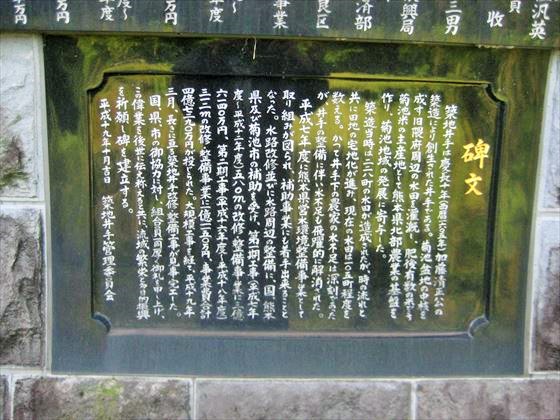

戦後、温泉の発見により、温泉の残り湯などの流入や都市化に伴い、一時、井手の水はよどんで、ひどいにおいがするようになりました。また、道路の整備拡張により、井手にコンクリートのふたがかぶせられました。このような時代の流れのなかで、築地井手はやがて忘れ去られていきました。

しかし、自然を取り込み、潤いのある街作りをしようという菊池市の取り組みのなかで、昔の井手を取り戻そうという動きが高まり、新堀井手の周辺の整備を行うと共に、下水道の整備を進め、美しい水路がよみがえりました。

参考文献

菊池市史編さん委員会 編 『菊池市史 下巻』 菊池市 1986年