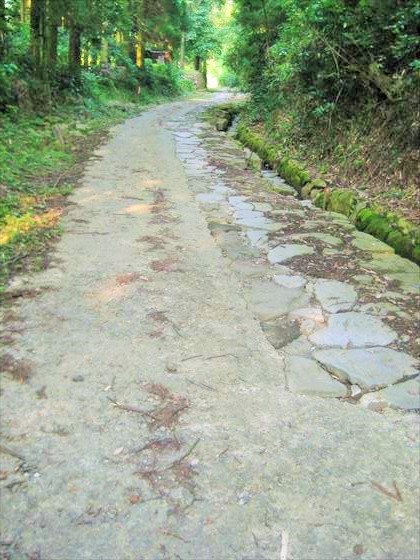

弁天坂の石畳 産山村大利・片俣

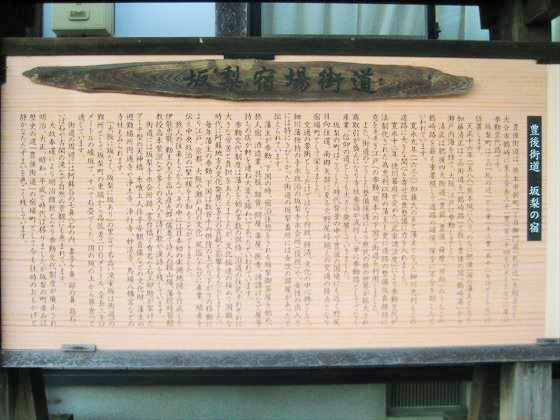

サイト「近世以前の土木・産業遺産」熊本県リストによるデータは、次のとおり。県道216号により産山村へ向かう。水恩碑や大利石畳道路のあるところから豊後街道に入るが、弁天坂の石畳までは、まだ歩いて1.2kmある。そのまま県道を進み、南部公民館手前まで行くと、ここに車道入口があり、「弁天坂の石畳」まですぐ行ける。

弁天坂の石畳 べんてんざか

(阿蘇)産山村 <豊後街道> 石畳道 長80m,幅2.5m 文化8(1811) 村史跡 村教委 火山灰土のため何度も普請/昭和59から5年かけて復元整備 施主:惣庄屋・久住善兵衡/「弁天様が牛に乗って下られたので弁天坂と呼ばれる」との伝承 2 –