余 録 −「みさき道」の道探しや寛斎のこと

私のすることは、家族からあきれ果てられ、同好の友を求めても今の時代はもういないのではないか。若い頃からの性癖は、今さら直しようがない。人に言わせれば世間から随分と外れており、他のことをするより健康のためマシで、まあ勝手におやりなさい。何の役にたつかということであろう。自分自身このことはよくわかっており、今回の調査で何度も味わい、途中で投げ出したくなったのは再三であった。「くにさかいの碑」の著者もそんな悲哀を述べられていた。

道を探して知らない山の中へ入る。服は破れる。手・足・顔まで傷だらけ。進退きわまって日没後の暗い山道を帰ったことが2回ほどあった。いくら地図を持参していても初めての場所は、どこがどこかわからなくなることがこの半島の山でさえある。道探しに再三来たくないから、目鼻のつく地点まで必ず行く。そうすると次々と分れ道が出てきて、結局はその道全部を踏査しなければならない。行ったり戻ったり、無駄な行動と時間を費やした。一面、長崎半島の地形と道はほとんど頭に入った。

難しい考えごとや本は頭になじめず、好きなことだけ行動を先走りさせるのが自分の取り柄である。

もう少し要領よく行いたかったが、史料や地図は少なく、現代とあまりかけ離れ過ぎている。地元の人に聞くにしても、一応歩いて調べたうえでないと話が噛み合わない。わざわざ連れて行ってくれと頼めないからである。そもそも江戸時代の道を知っている人は、もう生きていない。道の話は聞いた相手の人の年代や住んでる場所によって変わってくる。

やっと要領よくなれたのは、明治34年測図国土地理院の旧版地図を手に入れてからである。それにしても、佐賀藩の侍たちは領内の村の彩色絵図を良く書いている。一番感心したのは、為石村や脇津村の図である。カラーで紹介できないのが残念だが、鳥瞰的にこうも正確に描けるものだろうか。

地形上の制約があって半島には三通りの道がある。尾根にあった道が中腹から海岸へと時代によってだんだんと降りていったのが、半島の道の特色であろう。あとは波静かなときの海岸道とそうでないときの道である。平野部にある他の街道と違い開発があまり進まず、一部団地やゴルフ場を除き、古道の山道跡がそのまま残っていたのは、返って幸いであった。

川原木場の公民館前に地蔵堂がある。水道で顔を洗いながら地蔵がなぜあるのか考えていたら、70代とおぼしき年配のご婦人が公民館から出てこられた。この人の時代は集落の拠出と労力奉仕で、道は大分整備されていたようである。観音参りはまだその昔、二ノ岳の脇、今はゴルフ場となった中を通って、根井路の地蔵へ出たようだと覚えておられた。川原木場も平家落人の伝説があり、錆びた刀が出てきたという家が多いと言う。

先週よく見てなかったが、テレビ番組があった。宮崎の椎葉あたりの山村の一集落に古文書が残り、400年ばかり前、自分たちの先祖が移り住んできた道の記録があった。廃道となった道を探して30Kmほど、大勢の人が先祖の跡をたどって、その道を歩いたというものである。

二つの話を「みさき道」に重ね合わせ、いろいろ感慨がある。椎葉の道の思い出は、私にも昭和43年3月にある。九州脊梁の山を単独行で歩いた。現在、日本最南端のスキー場となった向坂山あたり。3月というのに小雪が降り、道はまだ残雪で埋まっていた。次はその記録の一部である。

「18日(晴) 狭い谷間にも朝明けは意外な早さで広がる。雪面は静かに白さをとりもどし、清新なせせらぎの響きがその下から明るい。それにしても昨夜は相当の冷えこみであったのだろう。外に出していたコッヘルの水は厚く凍っている。昨夜の豚汁を温め、けさは早立ちだ。キンザキリから谷をトラバース。斜面の雪はクラストとし2、3回のけこみが必要である。杉越でいよいよ霧立越の稜線に出る。

霧立越というものの普通の越とは大へんちがう。波帰から始まり椎葉尾八重狩底に至る延々20数Kmの尾根縦走路を昔の人は霧立越と呼んでいた。那須大八郎が平家の残党を追って通ったというのもこの越で、昔は椎葉へ通ずる唯一の関門。当時は牛馬の背で荷を運んでいたという。うっそうとした木立に身をおき、その長い悠久の日に思いをはせると感慨は深い。この一刻一刻が大きな歴史の潮流となり、現在から過去へ、過去から過去へと消え去ってゆく。そんな際限の瞬時を今無性に感じるのであった。」

私の原点は、こんなところかも知れない。

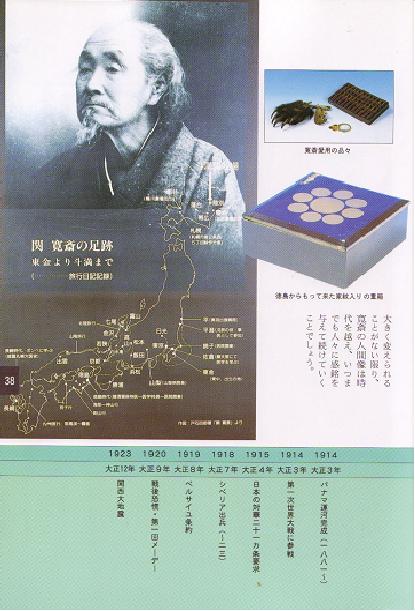

関寛斎の足跡として「九州旅行 耶馬溪〜霧島」と地図にあった。しかし、年表を見ると明治25年4月、62歳のとき「月ヶ瀬の梅・耶馬溪・霧島山・阿蘇・高千穂」が行き先であった。椎葉は通過のコースとして考えられないことはないが、当時はまだ未開の地で険しかったと思われる。

この年表の記事に、「佐々木」氏の名前があった。観音詣でに同行した「旅宿」の人である。関寛斎は萬延元年(1860)30歳の時、浜口梧陵のすすめにより長崎行きを決心し同年11月3日江戸を出発した。この長崎行きに同行したのが佐藤舜海・佐々木東洋・益田宗三で、佐倉順天堂の同じ門下生である。正確には舜海は順天堂を開いた佐藤泰然に才を認められ養嗣子となり、塾頭であったので彼に寛斎らが同行した。「佐々木」氏とはこの「佐々木東洋」ではないだろうか。案内人の長嶺氏は長崎の人か。

同年表によると、関寛斎は翌年の文久元年、すなわち観音詣での年に幕府軍艦咸臨丸の補欠医官になっているが、何月かは不明のため記していない。

実はこれまで完全に紹介し忘れていたが、幕末期をあやなした蘭方医学者、松本良順・伊之助こと司馬凌海・関寛斎が、司馬遼太郎の朝日新聞に連載された小説「胡蝶の夢」の主な主人公である。

題を『荘子』からとって「封建社会の終焉に栩栩然(ひらひら)と舞いとぶというのは化性(けしょう)にも似た小風景といわねばならない。世の中という仕組みがつくり出すそのような妖しさは、単に昔だったからそうだということではなかろう」と最後は結ばれ、陸別の地を訪れたときの感慨を、「血の泡だつような感じのなかで深められてしまうはめになった」とも「寛斎の影がいよいよ濃くなってくるような気がした」と表わされている。ぜひ一読をお薦めしたい本である。

本文87・88頁でふれた引用資料「橘湾の漁労習俗」の本は、香焼地区公民館にあった。借り出しがなくすでにお蔵入りしていて、3階の倉庫から探してもらうのに手をわずらわせた。

これは昭和58年3月長崎県教育委員会発行の「長崎県文化財調査報告書第63集」である。文化庁の指導と補助を受け、長崎県における内湾水域の一つである橘湾沿岸の漁村に残存する漁労習俗に関して、記録・保存を図るため調査は実施された。海女(海士)・大村湾につぐ第3回目であった。

諸条件を考慮し、県内4地点が調査対象地域となり、池下など他の3地点とともに「為石・川原・宮崎」地域が選ばれた。第1章民俗環境の「交通」の項で道路が出てくる。地元の故老を話者とし集め、聞きとり調査を中心に、観察と文書調査等をあわせて行った。「為石・川原・宮崎」地域の調査結果は、三和町郷土誌458頁「陸上の交通」にあるとおり、それ以上の道の記述はなかった。

「みさき道」や「脇岬村路」も、故老が健在な間にこんな方法を講じられたらと残念である。折しも県立図書館の資料課は、新しく建設している「長崎歴史文化博物館」への移行期に入り、文献の閲覧ができなくなってお手上げとなった。ここで一応、研究レポートに区切りをつけ印刷にかかった。 (平成17年8月28日記)

研究レポート第1集『江戸期の「みさき道」−医学生関寛斎日記の推定ルート』に収録。