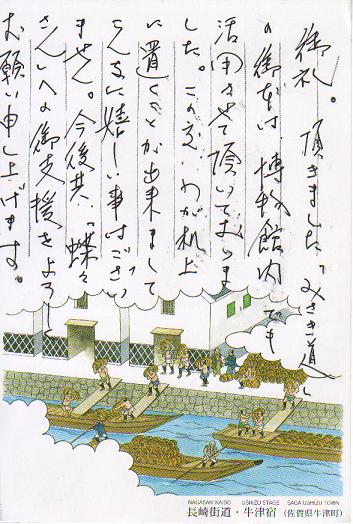

故市川森一先生の小説「蝶々さん」に登場したみさき道

市川森一さんが生前に語っていたこと

産経新聞 12月10日(土)17時4分配信

(12月)10日に死去した脚本家の市川森一さんは、故郷の長崎を舞台にした自身の小説「蝶々(ちょうちょう)さん」のドラマ化の脚本を自ら手がけ、11月19、26日の2回にわたりNHK総合で放送された。放送前の11月11日には、東京・渋谷の同局で開かれた報道向け試写会に出席し「今日拝見して、こういう作品が生涯の遺作になれば幸運だなあと思ったりしました」と感慨を語っていた。

ドラマで主演を務めた宮崎あおいについて、市川さんは生前「原作を書いているときから、イメージに置いていた」としていた。

試写会での市川さんの発言は次の通り。

「この年になると、一本一本が遺作のようなつもりで、作品によっては、これが遺作じゃ嫌だなと思う物もありますが、今日拝見して、こういう作品が生涯の遺作になれば幸運だなあと思ったりしました。原作とか脚本という立場を離れて、明治の長崎の世界に浸りきらせていただきました。早く後編を見たいという衝動に駆られましたが、すべての皆さんに感謝します。あの世界をあれだけ完璧に作り上げられるのは、並大抵のことじゃなかったと思います」

死を予感されていたのか、以上は先生の突然な悲しい訃報である。肺がん。まだ70歳だった。

市川森一先生作の小説「蝶々さん」は、長崎新聞に連載された。「みさき道」が登場する。関係した部分は、次のとおり。

この項は、本ブログの次を参照。 https://misakimichi.com/archives/69

私も研究レポート「江戸期のみさき道」が縁となり、親交をいただいた。特に第53回「花影(八)」(2007年5月19日付)では、お蝶が「みさき道」を通って、実家の深堀村へ一時帰る。状景など尋ねられた。

十人町の石段が百三十一段あること、加能峠まで来て目の前には見慣れた深堀の城山(じょうやま)が見えることなどは、私たちが報告したことだったが、実際に歩かないでこれだけ「みさき道」を正確に描写される先生の筆力に感嘆した。

市川森一先生のご冥福を心からお祈りします。

第29回 遠 い 歌 声(十) 2006年11月18日付

十二月に入った最初の日曜日、お蝶は、田代先生から預かった新約聖書の本と、自分がユリに上げようと思っていた銀の平打ち簪(かんざし)を風呂敷に包んで蚊焼の岳路を訪ねて行った。

深堀の村はずれが大籠(おおごもり)だが、蚊焼は、そこから、みさき道を野母方面へ一里ほど下った村である。元気ざかりの女の子の脚でも一時間はかかった。そこからさらにかくれキリシタンの里である岳路に辿り着くまでに三十分を費した。

第35回 紅 燈(五) 2007年 1月13日付

数日後、お蝶は水月楼にきて初めての外出をした。行き先は、東山手十三番地の丘の上。どうしても、活水女学校の外観だけでも見ておきたいという、お蝶の嘆願をマツが渋々許しての外出だった。

マツにお供を命じられたお絹が道案内をしてくれた。二人は、寄合町の坂を下りきったところで、左に折れて、元の大徳寺への坂道を上がり、中華街である広馬場町へ下りて、そこから、十人町の長い石段の細道を上がって行く。みさき道という、七里先の野母半島の突端の観音寺まで続いている古道の出発点がこの十人町の石段だ。寄合町から二十分ほどの上がったり下ったりの行程だった。

石段のみさき道を上がり詰めた瞬間、初夏の風がお蝶の袂(たもと)の中まで吹きこんできて、汗ばんだ体を癒してくれた。

そこには、港を背景にした外国人居留地の洋風の風景が眩(まぶ)しく広がっていた。

二人が立つ丘の左手には、鎮西学館のレンガ造りの二階建て校舎があり、右手には、宝形造りの屋根の上に鐘塔をいただく宏壮(こうそう)な木造二階建ての洋館が建っていた。それが、活水女学校の校舎だった。

お蝶の足は吸い寄せられるようにそっちへ歩み寄り、鉄柵の向こうに広がる別天地に見とれた。

第53回 花 影(八) 2007年 5月19日付

みさき道とは、唐人屋敷の近くの十人町から、野母半島の突端の脇岬の観音寺まで延びている七里の古道をいう。深堀村はその途中にある。

十人町の百三十一の石段を上がりきると、活水女学校の校舎が現れた。活水の女学生になることを夢に描いてきたお蝶には、いつも身近に感じていた風景だったが、今日はその白亜の校舎が雪と共に溶けて消えてしまいそうに見える。お蝶は視線をそらして駆け出した。誠孝院の坂道を転がるように駆け下り、東山手と南山手にまたがる石橋を渡って、外国人居留地の丘を駆け抜け、戸町峠の二本松神社に辿り着いたところで、息が上がってようやく立ち止まった。

眼下には、湾口の島々が霞んで見えた。汗が引くと急に体中が冷え込んできたので、またすぐに歩き出す。そこからしばらくは、桧や雑木林が生い茂る山道を下って行く。お蝶の手荷物は弁当と水筒だけだが、懐剣と笛はしっかりと帯に差してきた。

お蝶の草鞋足は、寸時も立ち止まることなく鹿尾の尾根を登り、小ヶ倉村を見下ろす加能峠まで来て足を止めた。目の前には見慣れた深堀の城山(じょうやま)が見えてきたからだ。そこから江川河口まで下って深堀道に入り、ふたたび、鳥越という険しい坂の峠を越えた途端に、突然、懐かしい御船手の湊が広がった。

—着いた。

夜明け前の五時に水月楼を飛び出してから、四時間の徒歩で深堀に到着した。子供の頃から馴染んできた景色の中を足早で陣屋の方角に向かった。