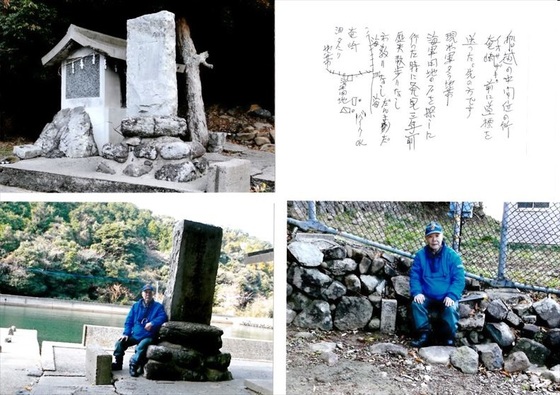

高田町濃施の道標 みやま市高田町濃施

サイト「近世以前の土木・産業遺産」福岡県リストによるデータは、次のとおり。JR渡瀬駅近く、国道208号起路免喜交差点から西の楠田川に出る。楠田川に沿う三軒家集落は、三池街道のうちでも大変賑わった所。柳川橋の川岸に街道の旧橋の場所から移設した追分道標が建っている。

高田町濃施の道標 たかた、のせ

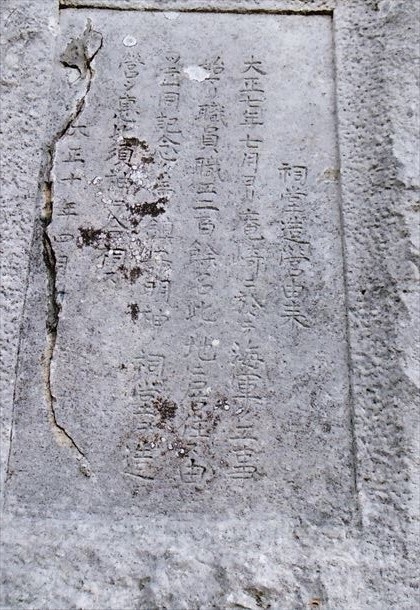

みやま市 (三軒屋)<三池街道> 石道標(凝灰岩) 高90㎝,幅22㎝,厚25㎝ 江戸期? 市有形民俗 WEB 移設/基部は大きなCブロック (正面)「や奈かわ道」、(右面)「セたか道」 2 C