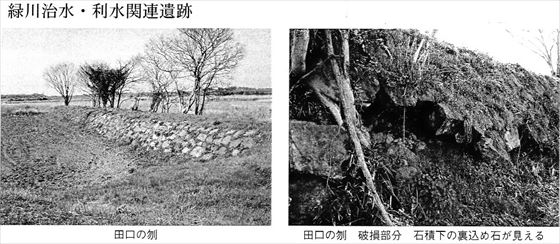

寄田の底井樋 宇城市松橋町大野

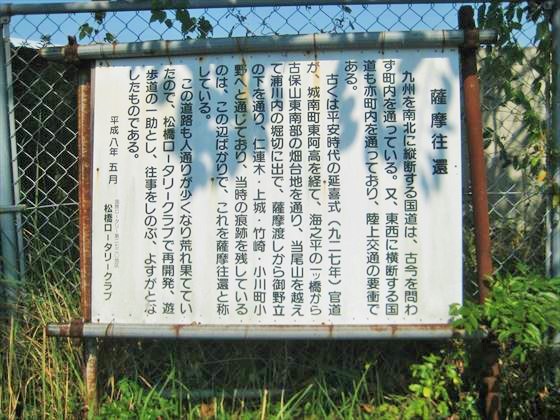

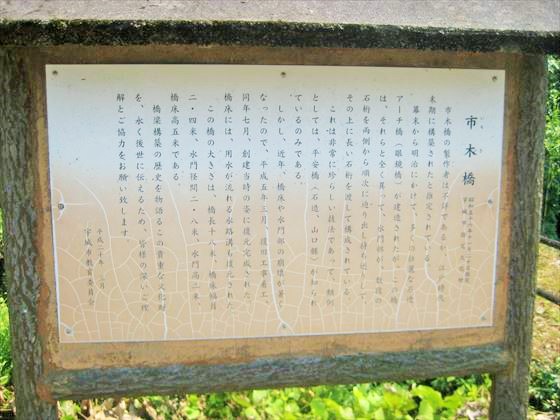

サイト「近世以前の土木・産業遺産」熊本県リストによるデータは、次のとおり。宇城市役所東側の松橋高校を通り大野川に出ると、大野川改修改修記念公園があり、当時の「寄田の底井樋」石管は、ここに展示されている。寄田神社が対岸にある。

最初の通水に使用していた松の板材が、松橋郷土資料館に展示しているとあるが、これは訪ねていない。

寄田の底井樋 よっだ

宇城市 <浅川>/用水路 逆サイフォン式石管水路(凝灰岩) 長35m→3m以下 ,外寸0.96m×0.86m,内寸0.6m×0.5m 嘉永5(1852) 松橋町史p.927/現地解説板 移設・展示 施工:庄屋・松田喜七/轟泉水道の石管を参考にして造られた(継ぎ目に独自の充填剤) 3 C

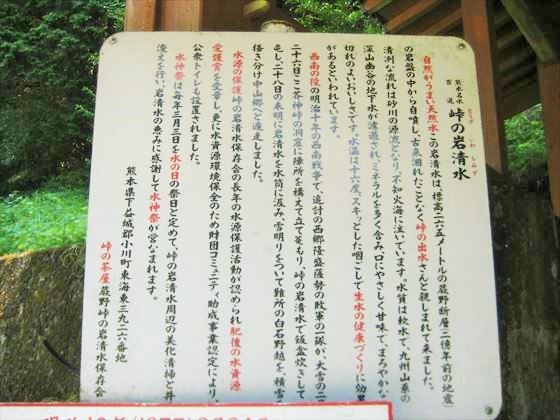

現地説明板は、次のとおり。

寄田の底井樋とサイフォン

寄田の底井樋とは、旧浅川の川底を横断して、松橋高校側から対岸の寄田の方に通水する導水路のことで、東松崎への用水事業の最後の大事業として、石材を用いたサイフォン形式の水路で対岸に吹き上げる構造となっていた。

最初は松材の厚板を組んで通水したが、漏水や海水の混入もあって改築が必要となったことから、宇土市の轟水源を水源とする水道の石管を参考にし、石の継ぎ目の接着に苦心を重ね、寛永5年(1852)石材を用いた底井樋として通水した。この年は矢部町の通潤橋が完成する2年前のことであった。また、最初の通水に使用していた松の板材は、町立郷土資料館に展示している。

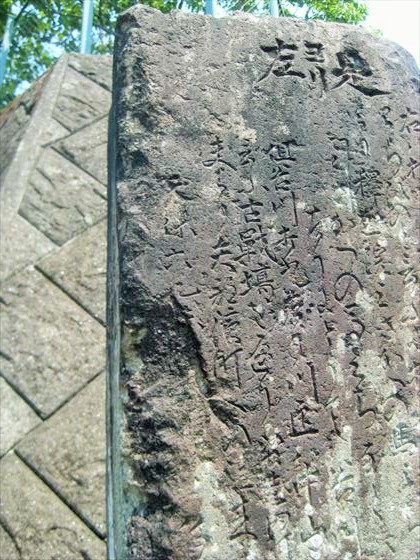

古保山付近で集められた水は、町文化財指定の穴井手(土揚げ場)を通って猫の迫溜池(御池)へ流れ込み旧大野川の久具堰で取水され、寄田の底井樋を通って東松崎地区を潤している。このように、これらの施設は、東松崎地区の住民の命を守る用水施設であり、昭和15年(1940)には東松崎住民が頌徳之碑を建立している。

松崎町郷土史研究会